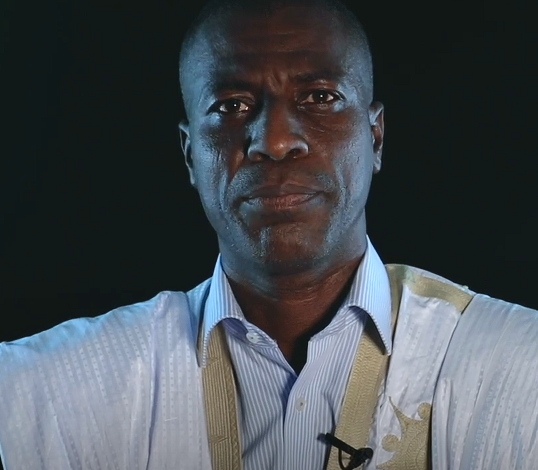

الحــوار الـذي لا نعرفـه / محمد الأميـن ولد الـداه

في لحظة مشحونة بالترقب السياسي والاجتماعي، أثار تصريح لوزير الوظيفة العمومية الموريتاني اهتمام المتابعين حين أشار إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كلّف الحكومة بإعداد مقترح لزيادة الأجور سيتم عرضه في “الحوار الاجتماعي”. بدت العبارة عابرة في ظاهرها، لكنها كشفت عن إشارة لافتة، تكاد تضيع وسط صخب النقاش الدائر حول الحوار السياسي المنتظر، والحاجة المُلِحّة لحوار مجتمعي يُواجه خطاب الكراهية المتصاعد ويعيد ترميم النسيج الوطني. والواقع أن مفهوم “الحوار الاجتماعي” لا يزال غائبًا إلى حدّ كبير عن الوعي العام، على الرغم من كونه أداة بالغة الأهمية لتحقيق التوازن بين الشركاء الاجتماعيين في الدول الحديثة، وتُستخدم في إدارة الإصلاحات الهيكلية وضمان الاستقرار الأهلي والعدالة الاجتماعية.

في موريتانيا، لم يُترجم هذا المفهوم بعد إلى ممارسة مؤسسية راسخة، رغم تعدد المحاولات في السنوات الأخيرة. فقد جرى تنظيم جولات حوار محدودة بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، خصوصًا في قطاعات التعليم والصحة والعمل، إلا أن هذه اللقاءات اتسمت بالطابع المناسباتي، وغالبًا ما افتقرت إلى آليات للمتابعة والتنفيذ، مما قلل من فاعليتها وأثرها. وكان من أبرز تلك المحطات الحوار مع النقابات في 2015 حول تحسين ظروف العاملين في القطاعين العمومي والخصوصي، ثم الحوار المرتبط بمراجعة قانون الشغل سنة 2018، وأخيرًا المنتدى الوطني للحوار الاجتماعي في 2022 الذي صدر عنه “إعلان نواكشوط” وتعهد بإنشاء مجلس وطني دائم للحوار الاجتماعي، لم يُفعّل حتى الآن.

هذا التأخر في مأسسة الحوار الاجتماعي لا يعود فقط إلى غياب الإرادة السياسية أو ضعف التنسيق بين الأطراف المعنية، بل أيضًا إلى الهشاشة المؤسساتية التي تطبع العلاقة بين الدولة ومكوناتها الاجتماعية. فعلى الرغم من وجود المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره هيئة دستورية، فإن حضوره ظل باهتًا، ولم يقم بالدور المتوقع منه كمصدر للخبرة العلمية وبيت للفكر التشاركي بشأن السياسات الاجتماعية. أما المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، فقد بقي حتى الآن فكرة غير مكتملة، لم تُحدد معالمه التنظيمية ولا نطاق صلاحياته، وهو ما يُفرغ الحوار من أي طابع إلزامي أو استراتيجي.

في المقابل، نجد أن دولًا مجاورة ذات سياقات مشابهة لموريتانيا استطاعت أن تحقق خطوات مهمة في هذا المجال. في المغرب، على سبيل المثال، بات الحوار الاجتماعي ممارسة منتظمة تُعقد كل ثلاث سنوات بمشاركة فعالة للحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل، ما أفضى إلى اتفاقات هيكلية شملت الزيادة في الأجور، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح قوانين العمل. أما في تونس، فقد تجاوز الحوار الاجتماعي وظيفته الاقتصادية ليصبح أداة سياسية بامتياز، ونجح “الرباعي الراعي للحوار” في قيادة توافقات تاريخية في عز الأزمة السياسية سنة 2013، توّجت بجائزة نوبل للسلام، وأدت لاحقًا إلى إنشاء مجلس وطني للحوار الاجتماعي يشكل اليوم مرجعية دائمة في السياسات الاجتماعية.

إن تجربة هذه الدول تُبيّن أن الحوار الاجتماعي لا يمكن أن ينجح في ظل غياب مؤسسة حقيقية ترعاه وتضمن استمراريته، ولا في ظل تعددية نقابية مشتتة، أو شراكة شكلية مع أرباب العمل. ولعل السياق الراهن في موريتانيا، الذي يتسم بزخم سياسي غير مسبوق، وقلق اجتماعي متصاعد، يشكّل فرصة ثمينة لإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي، لا بوصفه بديلاً للحوار السياسي أو المجتمعي، بل كرافعة موازية، تُعالج قضايا الأجور والوظيفة والحماية الاجتماعية والإصلاحات العميقة، بعيدًا عن الاصطفافات الحزبية أو التوترات الهوياتية.

ولتحقيق ذلك، لا بد من تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وفق رؤية مؤسسية تُحدد بوضوح آليات تشكيله، وتمنحه الصلاحيات الكافية للتأثير في السياسات العمومية، وتربط قراراته بالبرلمان والحكومة. كما ينبغي تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الموارد اللازمة لتحويله إلى مرجع تحليلي مستقل يرفد الحوار بالمعطيات والمقترحات، مع إدماج الرقمنة والشفافية عبر إنشاء منصة وطنية توثق المحاضر وتتابع التنفيذ وتُشرك المواطنين في التقييم.

إن الطريق نحو ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي ليس سهلاً، لكنه ممكن، ويبدأ بالاعتراف به كأداة بنيوية لحماية السلم الأهلي وبناء تعاقد اجتماعي جديد، يتسع للجميع، ويعيد للسياسة الاجتماعية بعدها التشاركي وأفقها الإنساني.